ピティナ入賞者記念コンサート 第2部

公式情報~次世代のピアニストたちの祭典~

2022年03月20日(日) 18:00 開演

モーツァルト/ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 K.478 より 第1楽章

進藤 実優(特級銀賞、ショパン国際ピコンクール:第3次予選進出)

リスト/ハンガリー狂詩曲第12番 嬰ハ短調 S.244-12

後藤 美優(Pre特級金賞)

バラキレフ/東洋風幻想曲「イスラメイ」

国本 奈々(G級金賞・福田靖子賞第1位)

チャイコフスキー=プレトニョフ編/組曲《くるみ割り人形》 より 「行進曲」「金平糖の踊り」「ロシアの踊り」「中国の踊り」「アンダンテ・マエストーゾ」

原田 怜(Jr.G級金賞・福田靖子賞第2位)

グノー=リスト編/歌劇「ファウスト」のワルツ S.407 R.166

渡邊 伽音(F級金賞)

プロコフィエフ/ピアノソナタ第6番「戦争ソナタ」 イ長調 Op,82 より 第4楽章

安井 友理 (E級金賞)

ドビュッシー/《12のエチュード》 より 「8本の指のために」、 「反復する音符のために」

荘田 康太(D級金賞)

リスト/《超絶技巧練習曲集》 より 第10番 ヘ短調 S.139-10

岡本 志乃(C級金賞)

ショパン 幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66

長松 海世(C級金賞)

シューマン=リスト編 献呈 S.566 R.253

芝田 奈々・佐藤 和大(連弾上級第1位)

シューベルト/《フランスのモティーフによるディヴェルティメント》D823 より 「アンダンティーノと変奏曲(フランスの主題による)」 Op.84-1

《ピティナ・ピアノコンペティションの級について》

A2級:未就学

A1級:小学2年生以下

B級:小学4年生以下

C級:小学6年生以下

D級:中学2年生以下

E級:高校1年生以下

F級:高校3年生以下

Jr.G級:高校1年生以下または15歳以下(2005.4.2以降に出生した方)

G級:22歳以下(1998.4.2以降に出生した方)

Pre特級:年齢制限なし

特級:年齢制限なし

みんなのコンサートメモ

使い方は十人十色。

書いて、音楽をもっと好きになろう。

聴きたい

気になるコンサートを

ブックマークしたい!

聴いた

今まで聴いたコンサートを

覚えておきたい!

出演した

演奏した時の経験を

次に活かしたい!

コンサートについて

入賞者記念コンサートは毎年3月に開かれており、入賞者が受賞後半年間の成長を次々に披露します。出演する入賞者は各級の全国上位2~4名となっており、日本の各世代のトップの才能が一度に楽しめる機会です。また、グランプリによる室内楽の演奏が伝統となっており、今回も第2部にてグランプリ野村さんによる室内楽がお聴きいただけます。

小さい級の入賞者もやがては特級グランプリになる才能を秘めています。第2部は日本のピアノ界で各世代の最高レベルといって過言ではない、金賞演奏者が次々と出演します。連弾の最高位、連弾上級も第2部にて。

2年に一度のJr.G級および福田靖子賞選考会の受賞者も第2部に出演します。過去のJr.G級金賞受賞者は角野隼斗さん(2018グランプリ)、尾崎未空さん(2016グランプリ)、谷昂登さん(2020特級銅賞、2021日本音楽コンクール第1位)など錚々たる顔ぶれです。ショパン国際コンクールでの熱演忘れがたい、進藤実優さんも第2部に登場。

ぜひ新しい才能を発掘する場として、またコンペティションに参加者の目標として入賞者記念コンサートをお楽しみください。

コンサート情報の編集・削除

ログインして、編集・削除するPRおすすめのコンサート

市民吹奏楽団おたまじゃくし 第51回定期演奏会

第51回定期演奏会

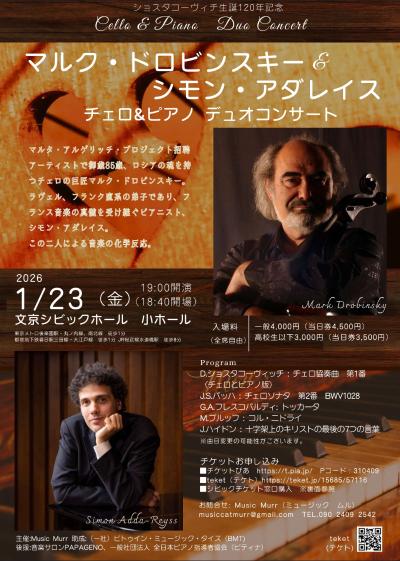

マルク・ドロビンスキー(チェロ)&シモン・アダレイス(ピアノ)デュオコンサート

アルゲリッチ招聘チェロの巨匠85歳マルク・ドロビンスキーとフ ランス音楽の真髄を受け継ぐピアニスト、 シモン・アダレイスによる音楽の化学反応

Across the Classics GrandConcert

弦楽オーケストラ×ピアノ 新年に響く旋律とリズムのハーモニー

第22回みなとみらいアイメイトチャリティーコンサート

石田泰尚(ヴァイオリン)と上原彩子(ピアノ)によるチャリティーコンサート