2023年6月29日 東京サントリーホール

山田和樹指揮、バーミンガム市交響楽団

エルガー:交響曲第1番のジャッジペーパー

Conductor=Very Good=4

Orchestra=Very Good=4

Seat Location=Avarage=3

Audience=Very Good=4

Pablicity=Avarege=3

18点/25点満点中 72%/100

山田和樹のエルガー:交響曲第1番

山田和樹指揮によるエルガー交響曲第1番。

実は私が山田の指揮する同曲を実演で聴くのは3度目になる。

おそらくこのサントリーホールに集まった聴衆の中で彼の指揮する同曲を3度も実演で聴いたのは他にはいないだろう。

一度めが2013年横浜市大オケを指揮した時、二度めが2016年に日フィルを指揮した時。

2013年の時と2016年の時の私が書いたレビューを読み直したところ、今回とほぼ同じ感想を抱いていることを発見した(リンク先で紹介)。2024年現在の「未来人」である我々の目から読んでみると非常に面白い。

それは何を意味するか?おそらく2013年に市大オケを指揮した時点で、彼のこの曲に対するスタンスがほぼ固まっていたのだろうと推測することができよう。

では、項目ごとにジャッジを紐解いていこう。

まずConductorはVeryGoodの4点だ。これだけの演奏回数と2013年から数えてすでに10年以上もこの曲をレパートリーにしているという事実。

これは紛れもなく尾高忠明や大友直人を除けば日本では彼しかない。

2013年に彼の演奏に感動したからこそ私もこうして彼のエルガーを追いかけているわけである。

就任してまだ1年も経たないバーミンガム市響との間にまだ解釈の折り合いがついていない部分もあろう。

あのサイモン・ラトルが育て上げ鍛え上げた英国オケ。彼らを向こうに回してもなお彼独自の解釈を貫いた姿勢は立派である。

2013年の時も2016年の時も今回も全く同じ感想を抱いたのが第3楽章アダージオの素晴らしさだ。

この楽章だけを取り上げたら古今東西の録音や実演を含めてもナンバーワンの可能性すらある。

凄まじく霊感にあふれた表現だ。誰の演奏よりも遅く死にそうなほどに細くそれでいて荘厳の美しさのピアニッシモ。

あんな音を出した演奏者はいない。テンポはシノーポリよりもトムソンよりも遅い。恐ろしいほどに遅い。

管楽器奏者にはおそらく地獄のブレスとなったであろう。

しかし、あの局面はあの表現しかない・・・そう山田の顔に書いてある。

弦楽器がこれでもかとカンタービレを効かせているのに、それでもまだ煽りに煽りまくる山田の棒。

それでも顔を真っ赤にしてついて弦楽器群。すごいものを見てしまった。

第3楽章で火がついたオケは華々しく第4楽章でさらにパッションを昇華させていく。

これでこそ1908年当時のエルガーが持っていた生命力の吐出だ。

1908年のエルガー。そうエルガーが作曲家として最も凄いエネルギーを作品に抽出していた時代だ。

惜しむらくは第1楽章だ。

2013年の時も2016年の時にも感じたもの。出だしのピアニッシモをもっと大事にしてもらいたかった。

あの第3楽章最後の最後で聴かせてくれた、あのピアニッシモのニュアンスが欲しかった。

あれができるのなら最初からやれよ!という気持ち。

だが待てよ。2013年も2016年も今回も同じオープニングの感想・・・ということはここは一貫した指揮者の解釈・・・だとしたらそこは口をはさむことはできない。

そこはもはや好みの問題ということになってしまう。

ただ・・・・、ノビルメンテの表記の部分は実に立派だ。しかし、アレグロヴィヴァーチェに移ったところでノビルメンテをやや引っ張ってしまった感がある。

あそこは様相を切り替えてメリハリをつけて欲しい。なにかモッタリした印象になってしまった。

ちょうどハイティンクがこんな感じの演奏をしていた。

ああならないためにはヴィヴァーチェに移った時点でテンポを上げて音の粒感を際立たせるなどの回避法があるのだが・・・・。

なぜああなったのかはよくわからない。そういう解釈なのか?まだオケと解釈の折り合いがついていないのか。

アンサンブルがやや曇った感じになってしまったのだ。

今回、これだけの演奏を成し遂げているの山田なので文句のつけようがないところであるが、一点少し気の毒なことがある。

それは彼の演奏から3日後に東京オペラシティで尾高忠明がエルガー1番を指揮する。

いやでもこれと比較されるからだ。

ジャッジを続けよう。

OrchestraはVGの4点。実績に関しては文句あるまい。この楽団がこの曲を演奏した回数などおそらく3桁は超えることだろう。

ラトルが鍛えた音色。英国独特の中音をベースにした全体の音の組み立て方。

エイドリアン・ボールトが言っていた。「英国のオケは指揮者がどうこう言わずとも、エルガーの作品がよくできているから自由に彼らにやらせればOK」。

まさにそれを感じさせる安定感。それだけに指揮者との最終的に擦り合わせにもう少し時間が必要だったかな?と感じさせたのが5点ではない理由。

Seat locationはAの3点。席はステージ右側のほぼ真横。悪くもないしベストではないにしても全体を見渡すには支障のないエリアなので影響なし。

AudienceもVGの4点。サントリーホールのお客さんだけに信頼して大丈夫だろうとは思っていた。この日集まったお客さんの目的は何だったのか?

演奏前のプレトークで山田和樹が会場のお客さんに「この中でエルガーの交響曲第1番の実演を聴いたことある人は手を挙げてみてください」と挙手を促した。

見たところ一割もいなかったかな?という印象。すなわちほとんどこの曲にそれほど馴染みがあるわけではないオーディエンスからあれだけの感動を引き出して見せたのだから本物だ。

PablictyはAの3点。可もなく不可もなく。ミステークもないし詳しい解説もなくサラっとしたもの。安全運転であるが、やや物足りないかな。

プレイヤーがあれだけのパッションを爆発させているのと対照的にやけにベンチはクールだなという印象。

いずれにせよ7月2日の尾高忠明の演奏と勝負することになる。これは凄い勝負になること間違いない。

コメントを残す

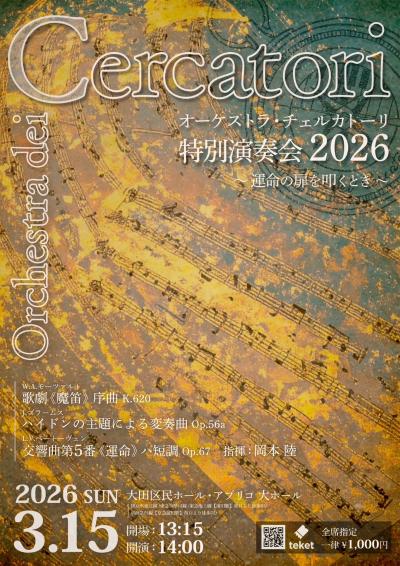

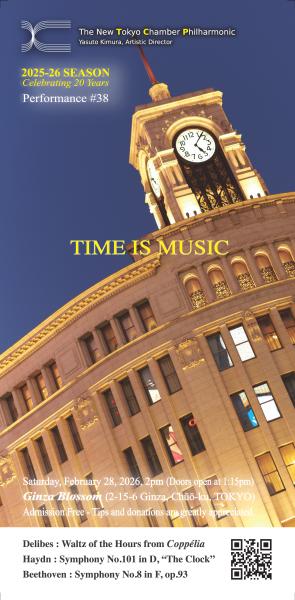

ログインしてくださいPRおすすめのコンサート

第22回みなとみらいアイメイトチャリティーコンサート

石田泰尚(ヴァイオリン)と上原彩子(ピアノ)によるチャリティーコンサート

2024年07月21日 10:35